こんにちは、おつまみ(@otsumami082)です。

私は今、言語を通じて、画面の前の皆様に意思を伝えています。

この、普段何気なく使っている言語ですが、私はあまり深く考えてきませんでした。

言語とはなにか?

お決まりの流れとして、コトバンクで定義を調べてみました。

音声や文字によって、人の意志・思想・感情などの情報を表現・伝達する、または受け入れ、理解するための約束・規則。また、その記号の体系。

【出典】https://kotobank.jp/word/%E8%A8%80%E8%AA%9E-3198

つまり、言語を使うことで、例えば、相手に何か良いものをイメージさせたり、仲間意識を持ってもらうことができます。

みたいな。

なんと便利なことでしょう。なぜこのようなことが可能なのか?

それは言語を通じて我々は「共通認識」を持つことができるからです。

でも逆に、相手に何か悪いものをイメージさせ不安を煽った挙げ句、高額な壺を買わせたり、保険に加入させたり、情報商材を買わせたり、はたまた相手を激昂させて、最終的には命の取り合いになる、といった事態を引き起こす可能性のある怖いものでもあります。

今回は、そんな言語に関する私見をこれから述べていきますね。

※この記事では「人が自身の心情を言語化することによる精神的な作用」という内的な話は出てきません。「世間との関係性」や「事象の捉え方への影響」という割と外的な話となりますのでご了承ください。

もくじ

言語は共通認識を持つためのツール

「言語はツール」という言葉があります。

ツールと言うからには、何かしらの便益を得ることができるということを意味することが推測されます。

では、言語がもたらす便益とは一体何か?

それは「共通認識」をもたらすということです。

共通認識ということは、「AはBだよね、うん、そうだよね」っていうお互いの了解のこと。

例えば「おつまみ(@otsumami082)ってキモいよね」という書き込みがネット掲示板に書き込まれていたとします。

同じことを思っていた人は、その意見に同調し「おつまみはキモい」という共通認識の下、仲間意識が芽生えることとなります。

これがもし「AはCだよね」っていう人が居て、この考えに誰一人理解しないのなら、それは共通認識が成り立っていないということになります。

例えば「おつまみ(@otsumami082)ってカッコいいよね!」ということをネット掲示板に書いても、誰にも理解されないでしょう。

この場合、AはCという言語(解釈)は共通認識ツールとして機能していないと解釈できます。

ちなみに世間ではAはCという解釈をする人をこう言います。

- 「バカ」

- 「キチガイ」

大分パンチが強いですね(;^ω^)

では、この言葉を耳障りのいい言葉に変換してみますね。

「個性的」

こんな感じの表現がしっくり来るのではないでしょうか?

えっ?しっくり来ない?

では良い機会なので「個性的」の意味を一緒に考えてみましょう。

ちょっと脇道:個性的とは?

ちなみに「個性」という日本語を英訳したものが『individual』です。

この『individual』という単語を分解してみましょう。

『individual』の『in』の部分は否定を意味する接頭語。

『dividual』の部分は『divide(分割する)』を意味します。

つまり【『in(〜できない)』+『dividual(分割する)』】を統合したものが『individual(分割できない最小単位)』という単語。

ここから

- 「個性」=『individual』=分割できない最小単位

↓ - 繋がっていない状態=共通認識を持っていない状態

↓ - 共通認識を持てないものこそが「個性」である

こういう解釈が可能なのではないかと思います。

「個性的」という単語には「あの人は個性的で好き!」というニュアンスを含めて使われることが多いと思いますが、相手が本当に個性的ならば、こちらは相手のやっていることが微塵も理解できないし、好意的な感情を抱けないはずなんですよね。(´・ω・`)

こちらが好意を抱いてしまっている、共感してしまっている時点で、その相手は本来の「個性的」な存在とは言えないかな〜と思います。

言語化とは「世の中の事象を切り取る」こと

共通認識を持つためには言語化する必要があると書きました。

では言語化とはなにか?

それは「世の中の事象の一部を切り取る」ことに他なりません。

事象を切り取るとは何か?

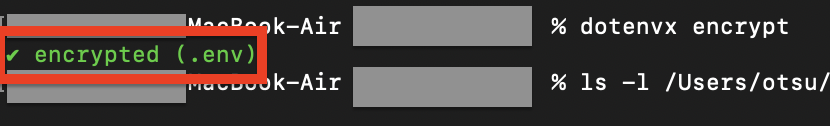

端的な例としてプログラミングがあります。

「このセルに文字があるなら[true]、ないなら[false]、文字がある場合はあのセルに取得した値を〜うんたらかんたら…」

簡単に言うと「YES」か「NO」の2軸でバッサリと事象を切り取ってしまうのがプログラミングの作法です。

こう言っても、プログラミングに触れていない人は分かりづらいと思うので、別の例を取って解説していきましょう。

言語は樹木(tree)と宇宙を切り離すもの

樹木という単語なら理解しやすいかもしれませんね。

みなさんは樹木と聞いて何を想像しますか?

地面から空に向かって生えていて、枝を付けて、葉っぱは緑で…

そんなことをイメージしますよね?

でもよく考えてみてください。

樹木が樹木として存在するためには何が必要でしょうか?

それは水、空気、日光(適切な温度)、栄養です。

どれかひとつでも欠けたら木は存在できません。

ならば樹木と水、空気、日光、栄養は本来、分け隔てられない存在のはず。

でも、樹木という言葉は存在しているし、私達はイメージすることができます。

なぜなのでしょう?

それは、言語化により「世の中の事象の一部を切り取っている」ことに他ならないからです。

そして、それを共通認識として理解しているのです。

さきほど言った、言語はツールと言われる所以(ゆえん)ですね。

もう一つの例として馬を出してみます。

日本人である我々は馬の赤ちゃんのことを子馬と言い、大人の馬と大雑把に区別しますが、とある別の地方では馬の成長段階に合わせて6つの呼び方を使って区別するというのを、何かの本で読んだことがあります。(曖昧ですみません…)

生活環境の大きく違う地域同士では、馬という存在ひとつとっても、事象の切り取り方が違うのですね。

言語化による危険性。内側と外側の境界

言語化、つまり「事象を切り取る」と、内側と外側の境界を作ってしまいます。

内側は「共通認識」であり、とっても平和。

でも外側から見ると「不寛容かつ不適切かつ理解不能」なもの。

秩序と無秩序を同時に必然的に作り出してしまう。

馬の例なら平和なものですが、これが正義の話となると、もう大変。

「正義はこちらにある、あいつには正義がない」と言って、他の民族を殲滅せしめるのは人類の歴史を見ても明らかであり、決して笑える話ではないのです。

あまりに区切り過ぎると白か黒かのゼロヒャクになります。

敵か味方かという構図ですね。

20%くらいで〜とか、適量で〜とかいう曖昧さがなくなってしまう。

言語化ってけっこう危ない側面があるんじゃないの?って個人的には思いますね。

言語は「動かない」。情報(データ)

さて、ここまで言語を「世の中の事象の切り取り方」として説明してきましたが、言語にはもう一つの性質があります。

それは「言語は動的ではなく静的、つまり動かないもの」という性質です。

動かないからこそ捉えられる、ゆえに共通認識とすることができる。

データ(情報)と言っても良いかもしれません。

動きがない、静的なものだから留まり続けることができる。

でも現実は動いていますよね?

動いているからこそ捉えられない。

そこを強引に「切り取り、動かないもの」としてしまう言語化という作業を、絶対的に正しいもの、として肯定してしまうのは結構危険ではないか?と個人的には思います。

いくら詳細に言語化しようとしても、それは静的なもの。動的である現実とは一致しようがないからです。

ソクラテス、釈迦、キリストが自らの手で著書を残さなかったのは、このような言語化の危険性を知っていたからではないか?と私は推測しています。

動画も実は動的ではなく静的なもの

ちょっと話は逸れますが、動画は動的と言えるでしょうか?

答えは否、です。

動画に残っているものは、ある部分を切り取ったものであり、その中の情報は現実の時間の流れから切り離されて止まっています。つまり、静的ということ。

赤ちゃんを撮影した動画を例にしてみますね。

動画の中の赤ちゃんは、20年後もずっと赤ちゃんのままですが、現実の本人は立派な成人となります。

これが動画は静的であり、現実は動的だからという事実をあらわしています。

言語化(共通理解)をサボることによる弊害

話を動画から言語に戻します。

では、言語化という作業はなるべくするべきではないのでしょうか?

答えは否です。

その理由は会社組織を例に取ると分かりやすいでしょう。

もし部下が

と上司に相談した際に

と、言語化が未熟で輪郭のぼやけた返答が来たら、部下は戸惑ってしまいます。

こんな感じでは社内の情報共有ができませんよね。(;^ω^)

あっという間に会社は潰れて、社員一同が路頭に迷うという未来が容易に想像できてしまいます。

さいごに

割とごちゃごちゃした話だったのでまとめます。

今回の話は「言語化は良くないから、感覚で行こうぜ!」という話ではありません。

「ペンは剣よりも強し」という言葉があるように、言語能力を伸ばすのはめちゃくちゃ大事です。

会ったこともない人に自分の想いや状況を伝えられるのは言葉ですからね。

でも「言語は現実を反映したものではなく、事象の一部を切り取ったもの」という認識を持たないまま、「なんでも言語化するのが正義」と突き進むことは、現実の認識を歪めます。

現実との乖離は認識の違いを生み、区別や差別、つまり内側と外側を生み出します。

「あいつの言っていることはよく分からんが、そんなもんだよね」

くらいに境界を曖昧にすると諍い(いさかい)も起こりづらくなるのではないでしょうか。

白か黒だけでなく、グレーを許容するってことですね。

でも、境界を曖昧にしすぎると共通認識が薄くなり、団結することができないという別の問題も起こってきます。

そこらへんの塩梅がとても難しい。

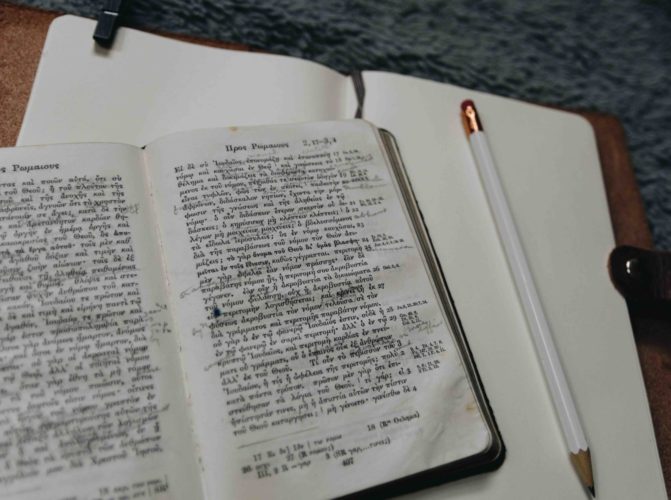

言語は写真に似ています。

花の写真ひとつとっても、花のすべてを映し出せるわけではありません。

言語もその点では同じと言えるでしょう。

知的産物とも言える言語化という作業は、現実を無理矢理「静的なものとして切り取る」という暴力的な一面を持っているということ。

言語の便利な面と暴力的な面。

どちらか一面だけを切り取るのは非常に危険。

でも

言語化って「切り取る作業」なんです。

困ったものですね。